携帯電話での閲覧に対応しました

携帯電話からはどうもこのブログ読めなかったようですが、先ほどから対応しました。

なんということのないブログですが、どうぞよろしく

ちなみに利用させていただいたWordPressのプラグインはMobile Eye+で ...

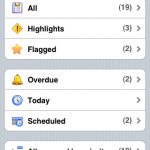

さっきのTodoをどこでも開く

さっきiPod touchでつけたTodoリストをネット上のリストとシンクロできます。

TodoといえばRemember The Milkなんかが有名ですが、これまであんまり耳にしたことがないサービスです。Toodledo ...

やらなきゃを見える化するTodo

Palmをずいぶん収集してしてしまった私ですが、そもそもその魅力はTodoリストです。「クリーニングとりにいく」とか「ハガキを投函する」とか。とにかくなんでも書いていて消していく。忘れっぽいダディーにはぴったりです。

紙に ...

携帯では見られない?

どうやらこのホームページ、携帯のブラウザでは表示されていないようです。おや、盲点でした。さて、解決できるか?

少し検索しただけですぐに見つかりました。WordPressのプラグイン。このブログはWordPressというシス ...

南果歩さん出てますね

南果歩さん、最近テレビで何回もみます。出演してますね。

なんと鉄人28号のショウタロウ少年の約で舞台出演するために帰国しているそうで、そのプロモーションですね。押井守さんの初監督だそうです。

ところで、旦

本・ゲーム・DVDの物々交換サイトBibuly

私、本が好きです。図書館に行って片っぱしから気になった本を借りてきたりします。自分で買ったりもしますけれど、本って結構かさばるんですよね。そこで、ほしい本といらなくなった本を交換してしまおうというあなたにピッタリなサービスあります。

もしも夜明けが来なければ僕は覚めない夢を見る

にっしぃさん作詞 曲をつけてニコニコ動画で公開しました。

【ニコニコ動画】【初音ミク】もしも夜明けが来なければ僕は覚めない夢を見る

「遥かなる場所から恋が舞い込んだ!」制作開始

フィジーさん作詞の「遥かなる場所から恋が舞い込んだ!」 に曲をつけてみました。

?まずは一番だけ。ジュディマリやチャットモンチーをイメージしたんですが、どうでしょう?

駅で350人が踊り始めたらどうなるか。

駅で突然周りの人たちがダンスを踊り始めたらどうなるか。

しかも350人です。

携帯会社のサプライズCMの様子だそうです。

フーシャンできるかも

北京に住んでいるChat友達から久しぶりにSkypeでコールがありました。

最近中国語はなしてないから、習いにいこうかと思っているって話をしていたら、日本にいる友達に相互学習の相手がいないかあたってみると言ってくれました。 ...

決闘罪、それは日本の法律。

「決闘罪ニ関スル件」という法律が日本にはあるのだそうです。知ってた?

Wikipediaによれば

「決闘罪は、決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など決闘に関わった全ての ...

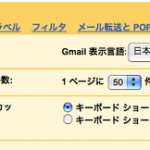

Gmailがオフライン閲覧に対応

Gmailを使い始めて結構長いです。なんせ迷惑メールが多いので、それらをかなりいい感じにシャットアウトしてくれるGmailは欠かせないのです。

そんな便利ツールがネットに接続していなくても使えるとあっては早速試さねばなりま ...